“奋斗是青春最好的底色,行动是青春最好的磨砺”,青春的美好就在敢于摸索、试探、跌倒、成长。在这个五四青年节,我们回望一群跟随新东方走向世界的中国少年:他们怀揣梦想,迈出脚步;在不同的国度中,探索世界,也在一次次冲撞与蜕变中,找到真正的自己。

走出去,不只是脚步的延伸,更是精神的拔节。世界很大,青春很燃。他们正在用自己的方式,为自己的青春交上一份完美的答卷。

启程|独立启航,世界从脚下开始

新加坡游学营员 鲍课儒拉

第一次,没有父母的陪伴,也没有熟悉的同学作伴。年少的鲍课儒拉,独自一人踏上了前往新加坡的游学之旅。在起飞前的那个夜晚,她有过犹豫,也有过害怕。可最终,登机门缓缓关闭的时候,她咬紧了牙关,朝着远方迈出了第一步。新加坡的街头陌生又热闹。不同的语言交织着流淌,每一个转角都是未知的挑战:在便利店如何点餐?如何向陌生的同学介绍自己?如何在迷路时鼓起勇气求助?

没有父母的庇护,也没有熟悉的依赖。鲍课儒拉在一次次试探与努力中,慢慢学会了用英语结交朋友,用地图探索城市,用微笑融入新的环境。那段日子,她曾在午后湿热的街道上走错了路,也曾在夜晚的小房间里想家想得悄悄掉眼泪。但更多的时候,她在晨光中快步奔向课堂,在异国的星空下,写下成长的心事——“原来,走出去,真的可以长出自己的翅膀。”

青春的启程,从来都不是完美的。但正是这些笨拙又炽热的第一次,雕刻出少年最亮眼的轮廓。

相遇|名校访学,让梦想落地生根

英国游学营员 陆倾成

如果说第一次出发,是独立的起点,那么17岁时陆倾成的远行,则让他遇见了理想的光。在英国G5大学的游学中,陆倾成站在牛津的讲堂下,第一次真切地触摸到了梦想的重量。在牛津的石板路上,陆倾成仰望过千年历史的钟楼,也曾在剑桥的康河畔,捧着书静静发呆。那些只存在于梦想中的名字,如今就在指尖触摸得到的地方。课堂上,教授们用英语娓娓讲述着经济、哲学、科技的前沿话题;教室外,来自世界各地的学生在讨论区自由辩论。这里没有标准答案,没有统一路径,只有无限的提问和勇敢的思考。

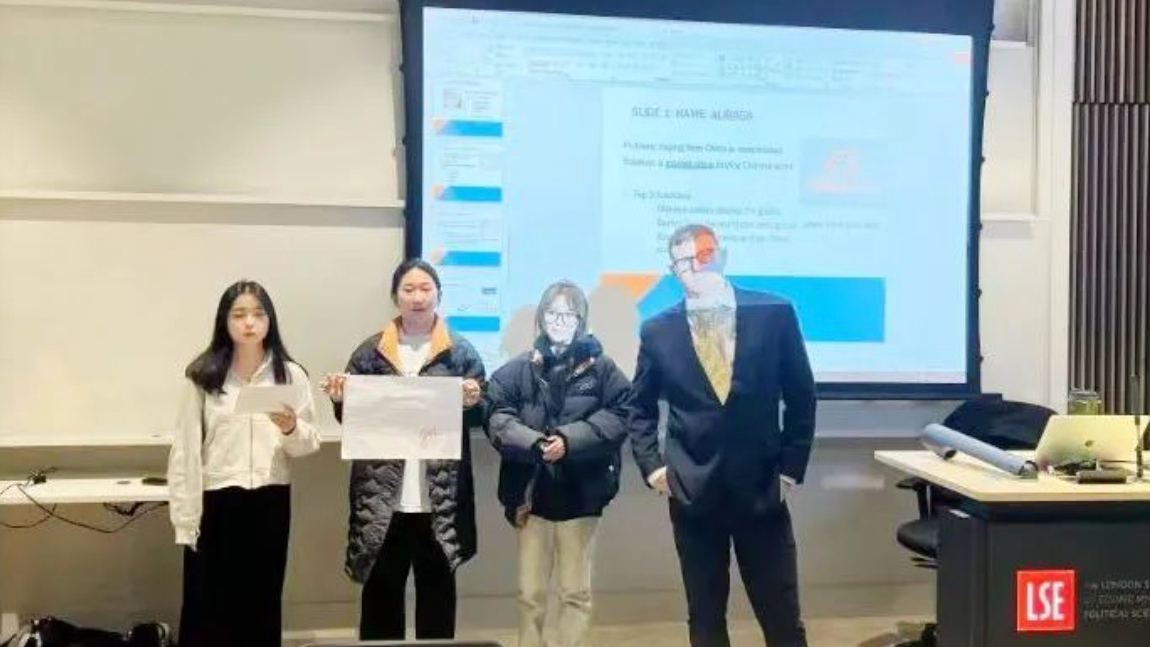

第一次,陆倾成感受到,原来知识不只是课本上的答案,而是支撑梦想飞翔的翅膀。在曼彻斯特大学、在伦敦政治经济学院,她听见了自己内心的声音——"我想成为站在这样讲堂上的人。"那一刻,留学的梦想不再遥远,未来的方向开始清晰可见。理想不再只是书本上的符号,它成为了一个可以追逐、可以抵达的坐标。“走进世界,是为了找到更大的自己。”

青春最动人的时刻,也许就是——在某个不经意的清晨,走过一条陌生的小路,忽然发现,理想已经在心底悄然发芽。

成长|在挑战中,遇见更强大的自己

新西兰游学营员 杨颖

面对世界,光有梦想还远远不够。15岁的杨颖,踏上新西兰的游学课堂时,才真正体会到成长的另一种模样——在挑战中坚持,在孤独中蜕变。插班进新西兰的课堂时,杨颖才真正体会到“听不懂”的挫败感。老师讲解飞快,同学讨论热烈,而她只能在脑海里翻找零碎的单词,努力拼凑出意义。寄宿家庭的晚餐桌上,一串串轻松的笑声飘过,她却因为反应慢半拍而局促地笑了笑。那一刻,她曾怀疑自己:是不是还不够好?是不是离世界太远?

但也正是这些不适与落差,让杨颖开始主动改变。她每天坚持和寄宿家庭用英语聊天,不懂就勇敢发问;在课堂上,她第一次举起手,即使发音不够标准,即使语句有些生涩。一次次试错,一次次微小的胜利,悄悄在她心里积累成一股力量。“世界不会因为你害怕就停下脚步,但你可以坚持,去追上世界的脚步。”

离开新西兰时,她回望那片熟悉又陌生的校园,突然明白:成长,不是被赞扬堆砌出来的,而是在一次次困顿、犹豫与坚持中,悄悄完成的自我打磨。

升华|走进联合国,让世界听见中国声音

美国游学营员 李京蔚

而当青春的脚步继续向前,总有人愿意背负起更大的责任。李京蔚,16岁,走进了美国联合国总部,站在世界的舞台发声,用实际行动诠释着新时代中国青年的担当。站在那座庄严肃穆的大厅中,他感受到的不是遥远和陌生,而是一种前所未有的责任感。来自世界各地的年轻人,用不同的语言辩论、协商。而李京蔚,代表中国青年,第一次用流利的英语,讲述自己的观点,捍卫自己的立场。

那不是一次简单的演讲。是心跳,是汗水,是无数次练习后终于在众人注视下挺直脊梁的勇气。在那一刻,他明白了:青春的意义,不只是追寻个人梦想,更是肩负起连接世界、改变世界的使命。梦想不再是独自燃烧的小小火焰,而是一束可以点燃更多希望的光。“心有大我,方能行稳致远。”

从联合国总部走出的那一刻,李京蔚把一份新的誓言,悄悄写进了自己的青春档案里:做那个在风雨中,依然敢于仰望星空、脚踏实地的中国青年。

走出去,是为了看见世界的辽阔。走回来,是为了走得更远。青春,不是等待,是一次次出发。世界很大,步履不停。梦想不远,游学正当时!