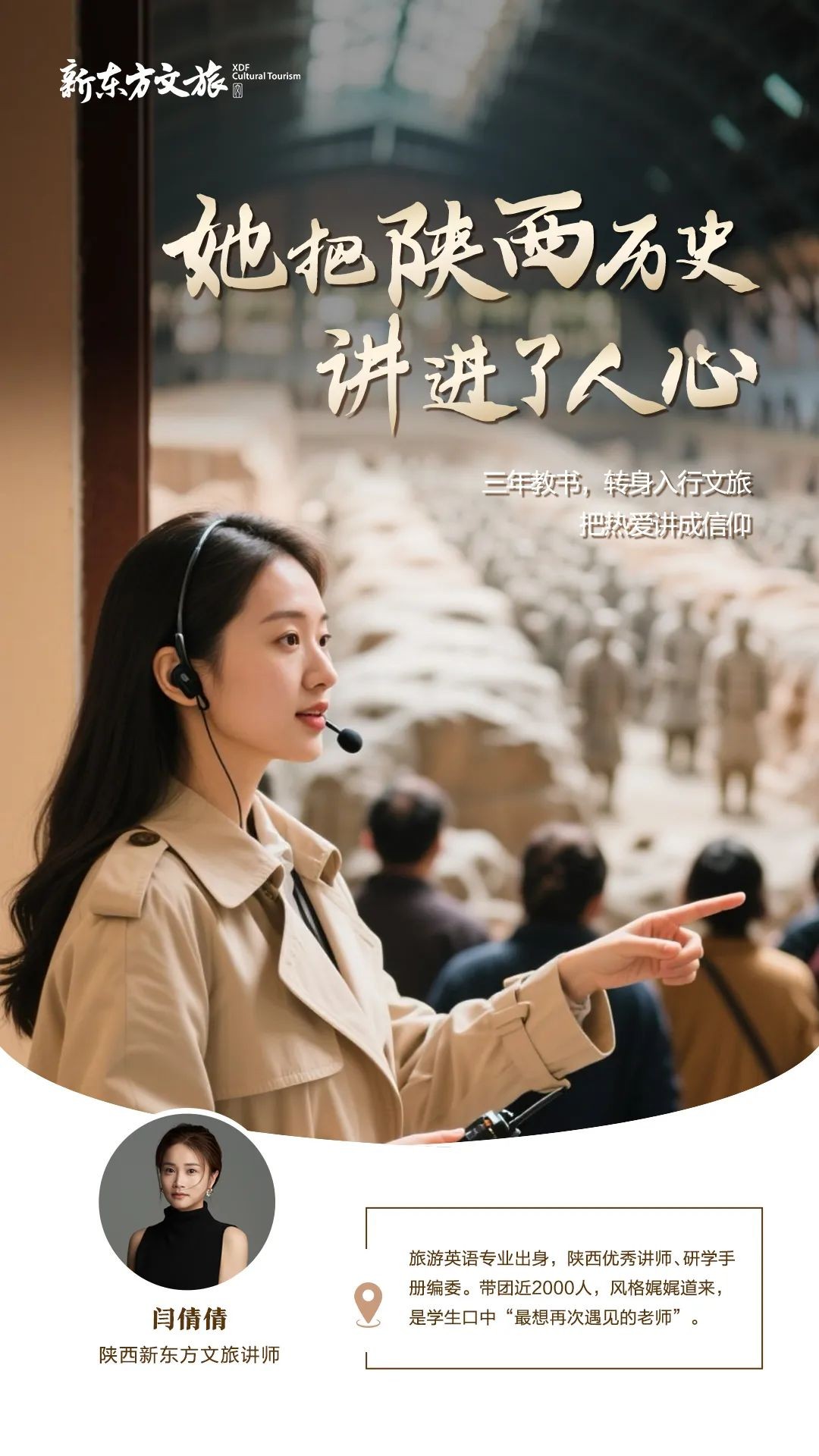

西安雨后的空气,总带着历史的味道。文旅讲师闫老师站在兵马俑的展厅外调试着耳麦,看了眼手表。她不急于开口——等团员走近,才轻声说:“我们要走进一个沉睡了两千多年的世界。”

两年中,她带过近两千人的团。这些人有的是第一次来西安,有的是带孩子的家庭,有的是年近五十的企业家,还有曾经一言不发、临别时却悄悄留下纸条的游客。但几乎每一次,她都能让人们安静下来、沉进去,甚至落泪。她不是演员,也从不自称历史专家,只是个在文物和人之间穿梭的普通人。可就是这样的她,被很多游客记住了。有游客说,她讲解时那种安静的力量比文物还要动人。也有人说,我们不是来看景点,是来听她讲这座城的。

那天在兵马俑当她讲完一段话后,全团沉默了几秒,甚至有人眼圈微微泛红......

那一刻讲解未止 全团却安静了下来

那是个阴天,秦始皇兵马俑的展厅里游客不少。大多是亲子出行,也有年轻夫妇和几位退休游客。戴上耳麦,闫老师习惯性地扫了眼人群,确认了大家都没有掉队,她开了口。“请看这一尊跪射俑。我们在它嘴唇上,发现了一个很细微的指纹。”她语速平稳,展厅里的交谈声竟不觉间小了几分。

“那是工匠留下的指纹。”她继续,“有人说,它像刚印上去的,仿佛还有余温。再往下,地面上的浅痕,也许就是他曾站立的位置。”空气仿佛凝住了一瞬。她顿了下,说到:“他可能没想过,有一天会有这么多人来看他留下的痕迹。但如果能被听见,我想对他说——看,大秦的将士们,这盛世,如你所愿。”

靠在围栏边拍照的一位父亲,慢慢放下了手机,伸手牵住了旁边站的不太稳的孩子,便没再说话。另一边,一对中年夫妻对视了一下,男人点点头,女人轻嗯了一声。讲解的声音不高,却把整个展厅带进了一种安静而庄重的氛围里。没有刻意的提醒,只是几句话便把情绪从人群之中牵了出来。

这是闫老师讲解中常见的时刻——没有掌声,没有反应,但她知道人们听进去了。讲解继续,她不急不缓,语速平稳,每说一句都会用目光扫过团员,像是在确认:你们都还在吗?听懂了吗?等到展厅出口,一位四十多岁的男士走到她身边缓缓说到:“我听过不少讲兵马俑的,今天才第一次觉得,这些泥俑,不只是‘古代文物’。”她回以笑容:“那就够了。”

从讲台到博物馆 她把一座城讲活了

刚做讲师那会儿,有人劝她,“讲得有气势点,历史就是得让人肃然起敬。”她笑笑没反驳,但心里清楚,真正打动人心的不是气势,是靠近。她原是一名中学的任课老师,讲到鲁迅那篇《中国人失掉自信力了吗?》,她总会停下来讲讲那个时代的迷茫,讲鲁迅笔下的民族脊梁。

有学生问:“老师,鲁迅写这些的时候害怕吗?”她愣了一下:“怕,但还是写了,这才可贵。”她没想到,几年后竟在昭陵六骏前,会再次讲起同样的东西。讲昭陵六骏,她走到那“飒露紫”前停下,指着马身上深深的箭伤说:“这不只是马,是一个王朝的勋章。”看了看周围的人,又道:“可惜,因为我们的落后,其中两匹现在还在异国他乡,等着回家。”

说这句话时,她的声音有些哑,像是压抑着某种情绪。“你们知道吗?它们的回归,不只是文物归来,而是一个民族面对历史的态度。不能只靠讲道理赢得尊重,得能自己站起来。”身旁中年游客轻应:“说得对。”她没有言声,像是怕一回应,眼眶就开始发热。她一直记得,那是她第一次把自己讲哭了。不是因为马或是朝代,而站在雕塑前的那一刻,她忽然意识到:口中讲的,正是自己心中坚信之物。

从初中老师到文旅讲师,从书桌前讲《课本里的长安城》到亲历长安城下讲述——不是转行,是靠近。这不是一场职业选择,更像是一场缓慢而坚定的靠拢。靠近热爱的土地,靠近历史的光亮,也靠近那些愿驻足倾听的人们。

不仅是讲知识 更是陪你读懂文化

一次暑假带团。闫老师领着二十来人的亲子团走进西安博物院。路上不算安静,小朋友吵闹问问题,大人也显疲惫。她没有立刻讲解,只是带他们在展厅慢慢走了一圈,等待时机。

这是她的习惯——不急于开口。讲解不是表演,是对场的感知,要懂何时说,何时停。到“三彩腾空马”展柜,她终于开口:“大家仔细看这匹马,它是腾空而起的,你们有没有想过,为什么要做一匹‘飞起来的马’?”几个孩子停了下来,好奇地看,大人也放下手机。“这不是一般的马,它身上的色彩,叫‘唐三彩’。看——像不像彩虹?”她指着马背:“这匹马,就是千年的彩虹落在了马背上。”

她没有讲文物编号,也没背文物的说明,而是用一个个画面打通了历史和情绪。她知道大多人并不想听术语,只想感受到“为什么这重要”,而不是“它有多古老”。她讲的东西总能让人驻足,因为她从不强压谁的注意力。只把东西讲明白,让人在情绪里“主动沉进去”。

比如讲“开元通宝”:“有人说,这枚铜钱,曾经换过杨贵妃的荔枝。想象一下,一个夏天,快马从岭南出发,驮着她最爱的水果,三千里,只为一笑。”讲的是货币,落点却是人心。讲的是细节,唤起的却是想象。她深知所谓的“讲得好”,不是讲得多厉害,而是让听的人愿意再听一次。

每次结束时,闫老师总说:“如果还有问题,随时来问我。”这不是客套,而是真的准备好了回答——无论是问题、评论,还是旅程之外的问候。

一位父亲曾带女儿来听她的讲解。女孩一路都在认真听却未开口。讲到盛唐仕女俑,闫老师用了个很生活化的比喻:“看,这像不像我们自拍时找角度?”那一刻,女孩才开心的笑了。行程结束,这个父亲特意来找她:“您讲得很好。孩子虽然不说,但她听进去了。下次来西安还想找您。”

“下次来西安还找你。”这样的话她听过许多次,但从不习以为常。每一次都像是收到一张回执条,无声地肯定:你做得对。有的团员会在离开后加她微信,隔了几个月还会发消息:“你上次讲的‘礼周、霸秦、强汉、盛唐’,我现在还能背下来。”

她从未推销过自己,也不提“欢迎下次找我”,但旅客记住的从不是名字,而是那种“听她讲很安心”的体验。讲解的结束并不是关系的终点,她代表的不仅是自己或是一次讲解,而是这趟旅程中那个最有人情味的瞬间。她曾经在课堂上教学生读鲁迅,如今在博物馆里对旅者说:“以前,书本是你们的世界;现在,世界是你们的课本。”她没有改变职业本质,只是换了种方式,把文化继续讲下去。不是高声演说,而是娓娓道来。不是“传递知识”,而是“唤起认同”。而她也悄悄成了这座城市最柔软、最动情的讲述者。有些人,是路上的引导员;而有些人,是一座城市的温柔注脚。