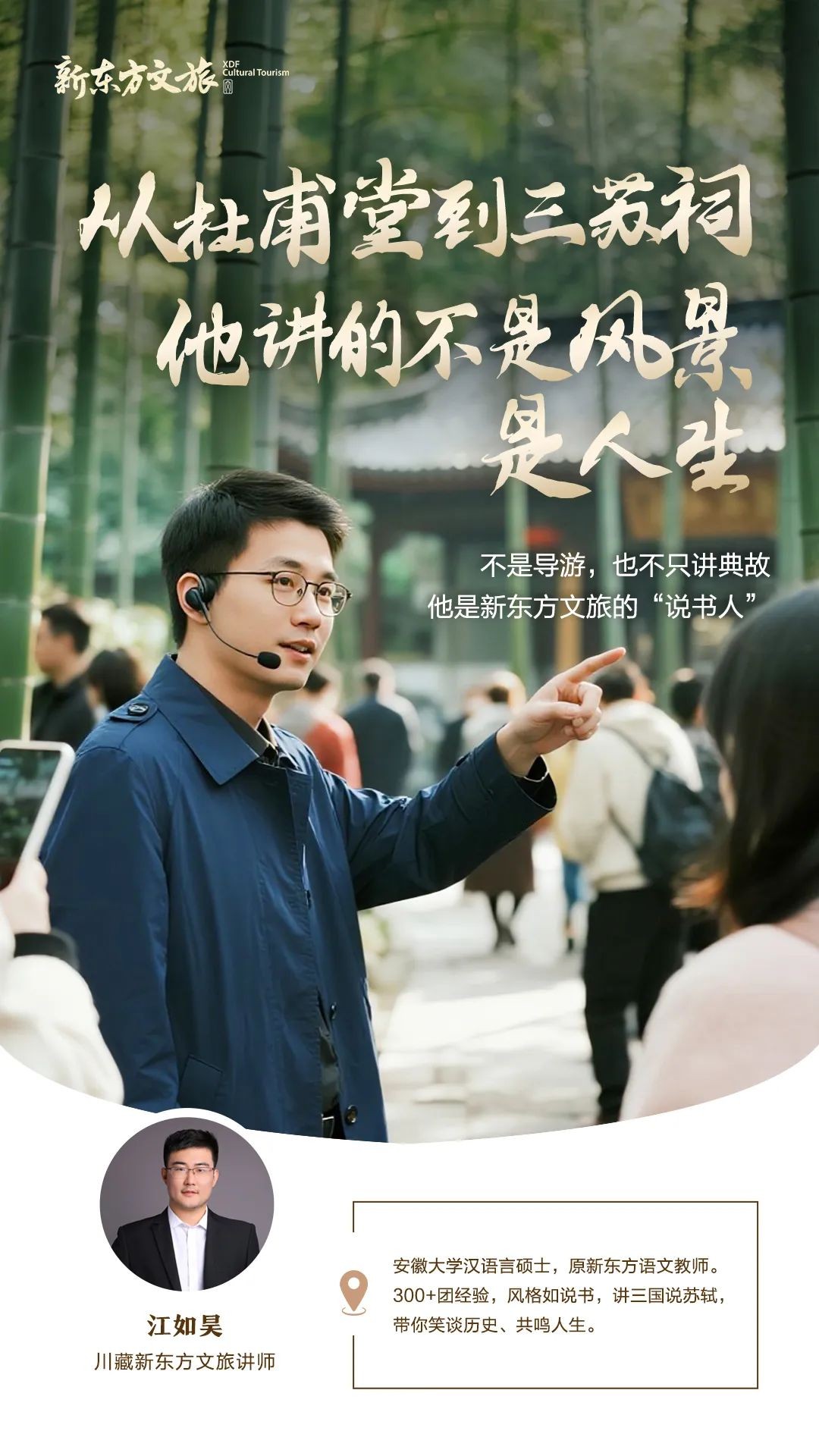

清晨刚过,第一缕阳光透过宽窄巷子外的青石板缝隙斜洒而下。文旅讲师江如昊站在队伍前,轻声说:“今天,我不带大家看几个景点,而是讲几个人。”有游客笑着问:“您是导游,还是讲解员?”他没急着回答,只是从包里拿出一个旧笔记本,轻轻翻开。“如果你愿意,就当我是个说书人吧。”他说这话时很轻,却让队伍安静下来一瞬。

这是他讲解的方式——不急着上干货,不立刻甩知识,而是先用一个细节,拉你进那个年代、那段心境。他说自己不讲“知识点”,而是讲“他们为什么成了他们”。你听久了,会明白,他讲的不止是历史人物,更是人心里的某种困顿与选择。而他讲得最好的一节课,就发生在武侯祠门口——那是一个孩子随口问出的问题,却让大人孩子都突然认真了起来。

他没讲历史 却把人讲沉默了

武侯祠的大殿前,一个小男孩忽然举手,声音响亮:“关羽明知道走麦城会死,为什么还不逃?”这一问,原本正低头看手机的几个家长纷纷抬头。站在讲解器后面的江如昊,顿了一秒,走了两步,站在孩子跟前,问了一句:“你觉得他应该逃吗?”小男孩想了几秒:“如果是我,我就跑了。”江如昊没笑,只是带着大家绕到侧殿,指着墙上的“走麦城图”说:“你们看他,披甲骑马,但脸是低着的。他没有举刀,也没有回头。” 孩子凑过去看,不说话了。

江如昊继续:“这张画不是画给胜利者的,它画的是一个人,知道自己可能走不出去,但还是往前走的那一瞬间。”他没有引用典故,也没有套用“忠义”的标准定义,而是缓缓铺开当时的历史情境——从荆州失守、刘备怒责,到关羽最后“单骑退敌”的孤注一掷。“你们以为‘忠义’是写在庙里的牌匾,但对他来说,那是一次次不走的决定。”

讲到这里,他停了一下,放慢语速,说:“他怕不怕死?怕。但他更怕白活。”这句话落下时,小男孩轻轻皱起眉,问:“他知道自己一定会死,还去,是为了别人怎么看他吗?”江如昊看着他:“不是。他想给别人留点什么,但最重要的是——给自己一个交代。”

讲完后,团队继续向前走。刚才还围着问“厕所在哪”的几个孩子,此刻安静地跟在队伍后面。那个男孩没再说话,只把讲解器贴近了耳朵。那位母亲悄悄和旁边的朋友说:“你不觉得这老师厉害吗?一句‘你觉得他该逃吗’,就把孩子带进去了。”她说的正是江如昊最擅长的讲解方式——不是告诉你“对错”,而是给你一个问题,让你自己迈进去,再不知不觉走深一点。

在新东方文旅的讲师体系里,这被称作“结构式激发”:用一问一引,点燃一场自我对话。不是讲给你听,而是讲到你心里,让你愿意自己再多走一步。后来在车上,男孩悄悄打开手机,搜索了一行字:“关羽,忠义之人,败走麦城。”

讲的是杜甫的草屋 听懂的却是站在屋外的大人

成都的雨,总是下得温柔。那天走进杜甫草堂时,一群家长正撑着伞在小路边合影,孩子们则围在小水沟旁比谁的鞋子更干净。江如昊没有立刻讲诗。他只是说:“今天不讲‘诗圣’,我们讲一个穷爸爸。” 有位妈妈笑着摇头:“小朋友能听懂杜甫?他不是太苦了吗?”

江如昊听见了,但没回答。他只带大家走进了那间最简陋的茅屋,轻声说:“你们看到这个屋顶了吗?漏水,风一吹就响。他带着全家住在这里,冬天孩子们咳嗽,他连药钱都凑不齐。”他讲得不是“杜甫有多惨”,而是一个人“为什么不走”。为什么不回老家?为什么不投奔富亲戚?为什么明知道前路艰难,还死守这间草堂?

“因为那年安史之乱之后,他明白了:自己不能再只做读书人。他要留下来,写下那些老百姓不能说、说不清、没人听的话。”讲到这里,那位原本在摇头的妈妈,忽然安静下来。她的儿子站在她前面,正抬头望着墙上的一张《茅屋为秋风所破歌》。

“他写‘吾庐独破受冻死亦足’,不是因为伟大,是因为无奈。可就因为他没走,千年后我们才能知道,那个年代,百姓怎么活。”江如昊没有喊口号,也没有渲染煽情。他只是把杜甫当成一个“活人”讲,一个有困境、有孩子、有责任感的人。他回过头,看向那位妈妈,轻声说:“他不走,是因为他知道,如果他都走了,那些没话语权的人,就更没人管了。”那位妈妈忽然收起了伞,低头看着儿子认真听讲的背影,轻轻拉了拉他书包的肩带,没说话。

讲解结束后,她主动走到江如昊身边,说了一句:“以前觉得讲杜甫就是苦情牌,今天才明白,他不是苦,而是‘不肯退’。”江如昊笑了笑,说:“有时候,我们是讲给孩子听;但有时候,是孩子带我们重新听一遍。”这种“重新听懂”的瞬间,正是新东方文旅希望带给每一位旅人的:不是走马观花地看景点,而是在一次讲解里,重新认识一个人,也重新认识自己。

一个女孩问:“苏辙真的原谅他哥哥了吗?”

在三苏祠那片竹林里,有一对姐妹走得格外慢。江如昊讲到苏轼、苏辙兄弟几十年政见不合,甚至多年断联时,妹妹抬头问了一句:“他们后来还好吗?是不是就和好了?”这一问不大声,但姐姐却先回头看了一眼妈妈。妈妈只是笑了笑,没有插话。

江如昊没有立刻答。他带着大家走到“兄弟树”前,一棵虬枝交错的老树紧挨着另一棵瘦高竹柏,缠绕却又独立。“这两棵树,被叫做‘兄弟树’。一棵代表苏轼,一棵代表苏辙。它们不是同根生,却能并肩生长。为什么?”他指着石碑下那段碑文,说:“有一年,苏轼被贬黄州,苏辙上书求调,‘吾兄已废,我愿陪罪于侧。’”“这是兄弟间最深的一种和好——不是说‘没事’,而是说‘我愿意与你一起承担’。”

江如昊顿了顿,看着那两个女孩:“你们有没有跟兄弟姐妹吵过架?” 妹妹点点头:“有,昨天她还不理我。”江如昊笑了:“那你还记得小时候一起写作业、一起看动画片的时候吗?” 姐姐也点点头。妈妈站在一旁,轻轻摸了摸她们的肩膀。

“苏辙后来写给苏轼的信,说:‘吾与子,文章足以传世,情亦足以自重。’他们没有用‘对不起’,但用了一生的共写共担,来修复这段关系。”那一刻,江如昊没有再解释。他知道,孩子们不一定立刻理解“政见分歧”,但他们能感受到“没说出口的和好”。讲解结束时,那对姐妹站在兄弟树前拍了一张合照。妹妹偷偷看了姐姐一眼,小声说:“那你等我长大了再写信给你。” 姐姐没说话,只把帽子拉低了一点,但妈妈轻轻笑了。

在新东方文旅的现场服务理念中,有一个词叫“人际唤醒”——不是解决矛盾,而是创造一个空间,让人在文化里看到自己的人,想到自己的人。江如昊没做心理疏导,也没教什么“大道理”,他只是用一段历史关系,搭了一座桥——让家庭成员在同一时空、同一情境下,重新理解彼此的靠近与分别。

旅者以为历史没用 却被一句话说服了

在武侯祠的石碑林前,一个高个子的初中生把讲解器摘下来,语气不高却清晰地问:“讲这么多历史,有什么用?都过去了,还记它干嘛?”他妈妈想拉他一下,被江如昊拦住了。 “这问题问得很好。”他回头看着那个男孩,“那你觉得,什么才是有用的?”

男孩没有立刻回答。他只是摊了摊手:“比如高考分数,比如挣钱,比如以后能干嘛。”江如昊点点头:“那你知道,关羽为什么没转行?苏轼为什么写那么多给朋友的信?杜甫为什么不离开长安?” 男孩看着他,没有说话。“因为他们也想活得‘有用’。但他们用的方式,不是只留下自己的成功,而是留下别人也能用的经验。”

他慢慢举起手里的讲解器,轻声说:“这些讲解器,是你们租的;但历史这东西,只要你真正听进去了,就永远是你的。” 这句话,让男孩挑了挑眉,像是在心里记住了什么。江如昊没有再追问。他只是带大家走进一间偏殿,墙上写着《出师表》的开篇:“臣亮言:先帝创业未半而中道崩殂……”他没有逐字翻译,只说了一句:“这是一个人知道自己可能失败,但还是要去做的理由。”

讲完后,他没继续讲解,只说:“你们有兴趣,就自己读完它。文字不会说谎,你信它多少,它就还你多少。” 男孩低头念了几句,嘴角动了动,没再提“有用”两个字。回程的大巴上,那位妈妈悄悄告诉江如昊:“你讲得时候他一直在听,就是不说话。他说你讲得不难听懂,也不装懂。” 江如昊笑了,说:“这就够了。”

在新东方文旅的课型评估中,这类现场问题被称为“沉思点”——不是必须解答的问题,而是必须被尊重的疑问。真正的文化体验,不是强行输出知识,而是给他们一个机会,在怀疑之后,还愿意重新靠近。这一趟旅程的意义,或许就藏在那个男孩拿着讲解器又重新戴上的那一刻。这段旅程,他没有回答所有问题,却让提问变得有意义;没有讲完所有历史,却让人愿意继续听下去。

新东方文旅讲师,从不是传授标准答案,而是在一段旅途中,悄悄种下“想再往前走一步”的心意。那些没被灌输的瞬间,反而最容易被记住。