在贵州的小七孔,清冽的溪水穿石而过,一位小朋友蹲下身看着脚下的岩石发问:“老师,这石头为什么有这么多小洞?”赵老师笑着接过他手中的石头,说:“这是一块‘会被喝掉’的岩石,我们贵州的水会悄悄把它雕空。”旁边的妈妈也好奇地问:“雕空?水能做到?”孩子和家长同时被这个答案吸引,围坐在她身边,像等着听一个冒险故事。

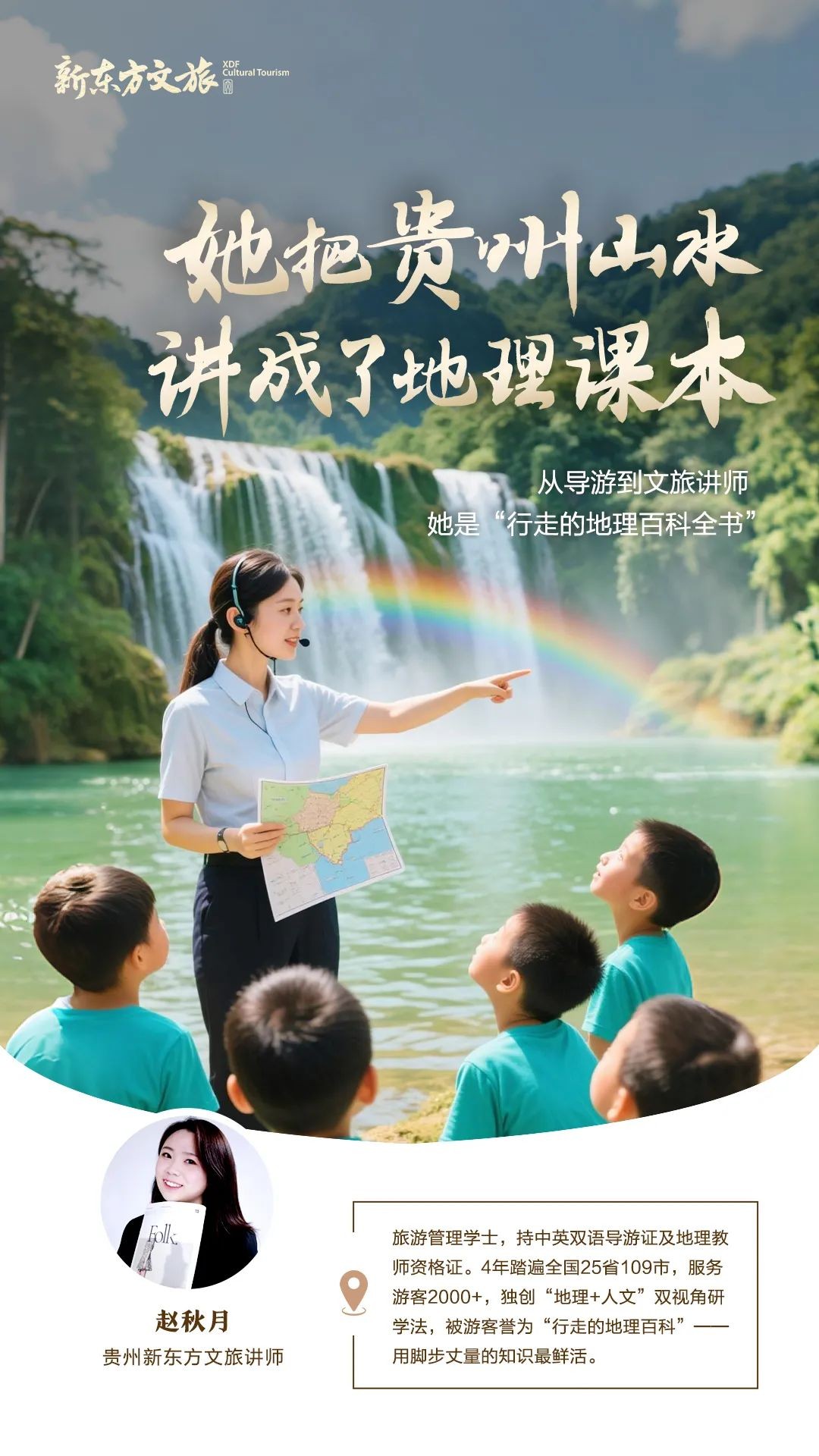

她是新东方文旅的讲师赵秋月,也是一位“行走的地理老师”。她用孩子听得懂的语言说地貌,用大人会思考的问题讲文化。在她的旅途中,不只是孩子在成长,家长也在重新认识这个世界。

“原来水也能雕山”,她用可乐讲懂了喀斯特

荔波小七孔,一场突如其来的小雨将山色洗得透亮,一位妈妈正拿着相机帮孩子拍照,忽然听见讲师问:“你们知道吗?这些山,其实都是被水‘雕’出来的。”“雕出来的?”孩子眨了眨眼,顺着她的指尖望向远处的奇峰怪石。赵老师弯下腰,从地上拾起一块石头,问孩子:“你喝过可乐吧?可乐里是不是有很多气泡?”小男孩点头,家长也凑过来听。

“那你看这块石头。”她在掌心摊开一块带着孔洞的碳酸盐岩,“它里面也有很多气泡。水流过这些‘气泡孔’,会发生一种叫‘溶蚀’的化学反应,把岩石一点一点带走,像慢动作的雕刻师。”孩子听得认真,嘴里重复着“雕刻师”这个新词。妈妈笑着补充:“原来‘水滴石穿’不是只讲道理,还能真的看到。”赵老师继续说,“我们课本里学的是名词,而这里,你们看到的就是过程。”

接下来的行程里,孩子每到一处都会问:“老师,这个是不是也被水雕过?”而母亲则拍下更多风景,像是用镜头捕捉那正在流动的“知识”。傍晚返程的大巴上,孩子向坐在后排的奶奶复述了一遍喀斯特地貌的形成原理,用他自己的语言讲了个“水变魔法”的故事。大人们也听得津津有味,偶尔插一句:“原来这跟可乐还能扯上关系。”

赵老师坐在车尾轻声笑了。她说过,最好的讲解不是让人听懂,而是让人愿意复述。当一个孩子把所见所感讲给家人听,那些知识就真的成为了他的一部分。

她讲完银饰背后的图腾,旅者放下了自拍杆

苗寨入口,银饰叮当作响,五彩服饰映入眼帘。一位女士站在换装摊前,和闺蜜正兴奋地挑选苗服,口中念着:“这个颜色拍照绝了!”她们手里紧握自拍杆,已经规划好“十分钟换装+拍五十张照片”的节奏。但换装前的十分钟,赵老师却拦下了她们的匆忙。“你们知道吗?这条裙子上的每一个图案,都是一段故事。”她指着裙摆上的银饰花纹,“比如这个,是蝴蝶图腾,在苗族神话里,蝴蝶是族群的母亲,世间万物都由她孕育。”

原本只想拍照的游客停下了手,凑近衣服看那细密的线条。“还有这条银项圈上的刀剑图腾,是苗族人千年迁徙的印记——他们向着太阳落山的方向迁徙,银饰上的马匹、山河、太阳,都是他们行走过的路,是穿在身上的家谱。”

讲解没有太多术语,而是像翻阅一本会发光的故事书,娓娓道来。赵老师把银饰称作“苗族的无字史书”,把每一块花纹背后的图腾意义说得有情有味。那位游客穿上衣服后,走进寨子时不再是“找光线”,而是开始询问:“赵老师,这个银环上的符号是不是也有故事?”她甚至放下了自拍杆,站在苗族奶奶旁边,一边听,一边认真地学着拢袖、打籽刺绣”。

离开苗寨前,她说:“我以前觉得穿民族服饰只是打卡,但今天我有点不好意思再说‘好看’两个字,因为它不只是好看了。”那一刻,服饰成了一种语言,让游客和文化之间不再是摆拍的合影,而是一次深度的眼神对话。

这节地理课不在教室里,却让他们记住了一生

贵州地质博物馆内,赵老师站在一块层理分明的岩石标本前,问孩子们:“你们平时是怎么整理书的?”“一本一本往上叠!”一个小男孩迅速举手回答。“对,那你们知道吗?地底下的岩石也在‘叠书’。”她一边说,一边拿起教具演示,“一本一本叠起来,就变成了沉积岩。”

有孩子睁大了眼睛,小声说:“哇,地球也整理东西啊。”赵老师笑了,继续引导:“那如果老师在中间夹了一张‘书签’,时间久了,这张‘书签’可能就变成了一块……?”“化石!”几个孩子齐声喊出答案,兴奋得像是刚解出谜题。她顺势布置了一个小任务:“那你们现在就去馆里找找看,哪里藏着‘书签’?找到之后来告诉我。”孩子们立刻分散开去,像小侦探一样在岩石之间穿梭。

在讲解区的另一侧,一位家长悄悄和另一位妈妈说:“她讲得真好,不是把知识塞给孩子,而是让他们自己去找。”十几分钟后,一个女孩跑回来,展示拍摄到的照片说:“老师我找到了,有一条线里有鱼的形状,是不是?”赵老师点头:“是的,那是鱼类化石沉积形成的纹理。你刚刚其实读了一本几亿年前的‘地球故事书’。”这句话让孩子眼睛都亮了。返程的路上,孩子们开始争相讲起他们找到的“书签”和“线索”,父母也参与其中,听着、问着,有的还拿出手机重新翻拍讲解区的照片。

赵老师知道,最好的讲解,不是让孩子“听懂了”,而是让他们在行动中生出好奇,在好奇中找到自我表达的欲望。旅行中的学习就是这样悄悄发生的,像岩层一样,一层一层积起来,最后成为他们心中不愿遗忘的一块“化石”。

一桌苗寨长桌宴,让偏见变成敬意

太阳落山前,一行游客抵达苗寨,桌上早已摆满菜肴,沿着数米长桌一路铺开。赵老师轻声提醒:“等会儿大家坐下后不要急着动筷子,我们要‘喝一道苗家的酒’。”一位三十多岁的男游客压低声音问:“这个是不是演给我们游客看的?就敬酒、唱唱歌那种流程?”

赵老师回头看他,笑了笑没急着反驳,而是开始讲:“你知道苗家人为什么要用敬酒开宴吗?这其实不是表演,而是他们用语言和酒水建立关系的方式。对他们来说,不敬你,不是没礼貌,是不认可你。”

男人愣了一下,似懂非懂地点点头。酒歌响起,寨子里的老人端着酒碗唱着苗语敬词从桌尾走到桌头。赵老师在一旁小声为游客翻译:“她刚才唱的是——‘今日你来做客,是我家的一份荣光’。”那位男游客听完没再说话,只默默起身,端起酒碗,学着苗家人的样子还礼,甚至跟着唱起了调子。返程的车上,他在朋友圈发了一张自己举碗敬酒的照片,配文写着:“第一次觉得一顿饭能把一个地方讲明白。”

赵老师记得这个人。他曾是那个问她“你们贵州是不是还住山洞”的人。“其实偏见有时候不是恶意,只是因为不了解。”她说,“如果旅行能让人看到背后的真实,那我愿意一遍一遍讲下去。”

她没有在旅途中说教,却让一顿饭成了打开贵州的钥匙。当食物不再只是“尝个新鲜”,而成为一种与文化连接的方式,那旅行的意义就已经改变了。她不在教室,却在山水之间授课,她不讲大道理,只讲人和土地的关系,有人说她是老师,也有人说她像家人。但赵老师更愿意自己是——一个把山水讲出灵魂的人。当游客回家仍在念叨:“这是秋月老师教我的。”那场旅行,就从没结束。